CI療法はなぜ有効か?

CI療法(Constraint-Induced Movement Therapy, 以下CI療法)は、主に脳卒中後の片麻痺(特に上肢機能)に対して用いられるリハビリテーション手法です。

健康な側の手を使用できないように制限し、麻痺側の手を集中的に訓練することで、可動域や機能回復を促進します。

従来のリハビリテーションでは、患者は無意識に「使いやすい方(非麻痺側)」の手ばかりを使用し、

麻痺側の手の機能を十分に活用できないことが多いです。

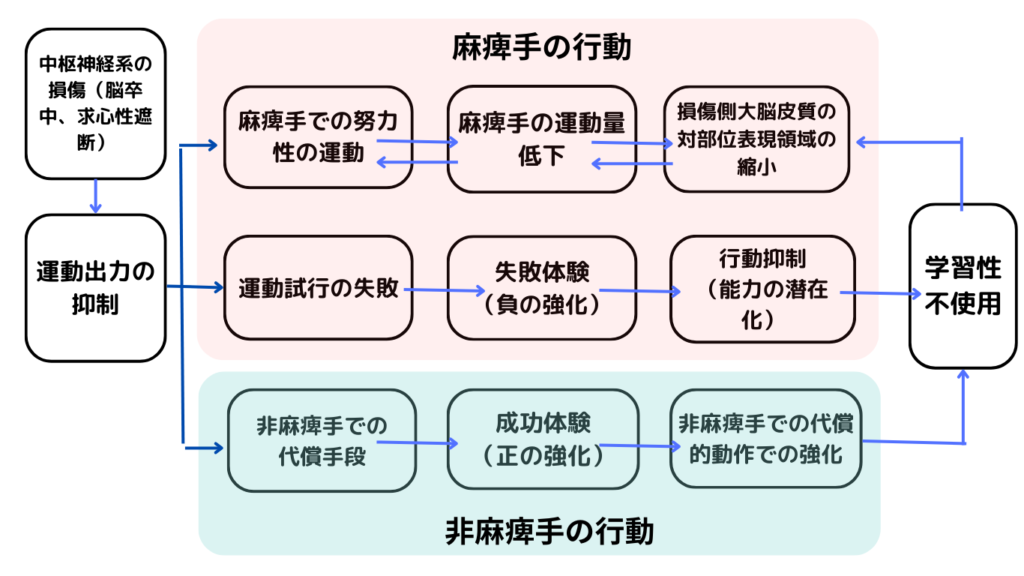

CI療法はこの「学習性不使用(learned non-use)」を克服し、脳の可塑性を利用して麻痺側の機能改善を目指します。

関連記事

なぜCI療法が良いのか?(効果と倫理的背景)

1. 学習性不使用の克服

脳卒中後、多くの患者は麻痺側の手を動かすことが難しくなるため、次第に使用を避けるようになります。

これを「学習性不使用」と呼び、リハビリをしないと麻痺側の機能は低下し続けます。

CI療法は意図的に麻痺側の手を使わざるを得ない環境を作ることで、使用頻度を高め、神経回路の再構築(脳の可塑性)を促します。

2. 脳の可塑性を活かしたアプローチ

脳はダメージを受けても、適切な刺激と訓練によって新しい神経経路を作り出し、機能を回復する力(神経可塑性)を持っています。

CI療法では、麻痺側を繰り返し使用することで、脳の異なる部位が新たな運動パターンを学習し、失われた機能の回復を助けます。

関連記事

3. 課題指向型訓練(Task-Oriented Training)が効果的な理由

リハビリでは「単純な筋トレ」よりも「課題指向型訓練」が重要視されます。その理由は以下の通りです。

①目的のある動作の方が脳の可塑性を高める

筋トレのような単調な動き(例:ダンベルを持ち上げる運動)は、筋力の向上にはつながりますが、脳の再学習(神経回路の再構築)には限界があります。

一方で、実際の生活で必要な動作(例:コップをつかむ、ボタンをかける)を繰り返すことで、脳はより効率的に機能回復を促します。

②日常生活動作(ADL)の改善につながる

単なる筋力アップではなく、生活の中で使える動作を訓練することで、実際に患者が自立しやすくなります。

例えば、「物をつかむ→持ち上げる→置く」といった一連の動作を練習することで、より実用的な運動パターンが身につきます。

③運動学習(Motor Learning)の原則に基づく

人間の運動学習は「目的のある繰り返し動作」によって最も効果的に行われます。

課題指向型訓練では、「成功体験」を積み重ねながら、段階的に難易度を上げることができるため、モチベーションも維持しやすくなります。

具体的なリハビリ方法(CI療法の実践)

1. 健側の抑制(ミトンやスリングの使用)

CI療法の特徴的なポイントは、健康な手の使用を制限することです。

ただし、必ずしもミトンを使わなければならないわけではなく、患者の状況に応じた方法を選ぶことが重要です。

具体的な方法として以下が挙げられます。

ミトンの着用:健康な手にミトン(手袋)を装着し、細かい動作ができないようにする。

スリングや包帯で固定:健康な手を使用できないように軽く固定し、麻痺側を使わざるを得ない状況を作る。

活動時間の設定:1日のうち6〜8時間、麻痺側の手を意識的に使う。

環境調整:日常生活の中で健側をあまり使わないような配置にする(例:食器を麻痺側の手が届く位置に置く)。

このように、無理なく麻痺側の手を使いやすくする工夫を取り入れることが、CI療法の成功の鍵となります。

集中的な課題指向型訓練(Task-Oriented Training)

患者の麻痺の程度に応じて、以下のような訓練を繰り返し行います。

物をつかむ・離す訓練(コップやペン、ボールなどを使用)

食事動作の練習(スプーンやフォークを使う)

日常生活動作(ADL)訓練(服のボタンを留める、歯を磨く、ドアノブを回す)

手首や指の細かい運動訓練(指でコインをつかむ、タッチパネルを操作する)

高頻度・高強度のトレーニング

CI療法では、1日数時間の訓練を連続して行い、2週間〜3週間の集中プログラムとして実施されることが多いです。

従来のリハビリよりも短期間で集中的に実施することで、脳の可塑性を最大限に活用し、効果を高めます。

行動修正プログラム(Behavioral Modification Program)

訓練中だけでなく、日常生活の中でも麻痺側の手を積極的に使うように促します。

患者自身が自宅でも意識してリハビリを続けられるよう、記録をつけたり、課題を設定したりすることが推奨されます。

まとめ:CI療法は積極的に取り入れるべき?

CI療法は、従来のリハビリでは改善が難しい「学習性不使用」を克服し、麻痺側の手の機能回復を促す有効なリハビリテーション方法です。

特に、課題指向型訓練を取り入れることで、日常生活に直結した機能回復が期待できます。

ただし、適応には条件があり、患者ごとに方法を調整することが大切です。無理のない範囲で取り組むことで、より高い効果を得ることができます。

訪問専門 | 自費・保険外リハビリ【Home Reha福岡】

脳卒中をはじめとする様々な神経疾患と、それに伴う身体機能障害に対する訪問専門の保険外リハビリ

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2025-03-27効率的なリハビリは筋トレではなく動作練習?回復を加速する科学的根拠と実践法

お知らせ2025-03-27効率的なリハビリは筋トレではなく動作練習?回復を加速する科学的根拠と実践法 お知らせ2025-03-24保険外リハビリの料金相場とその特徴|福岡エリアの相場感も解説

お知らせ2025-03-24保険外リハビリの料金相場とその特徴|福岡エリアの相場感も解説 お知らせ2025-03-20心不全患者のリハビリにおける適切な運動負荷と注意点を徹底解説

お知らせ2025-03-20心不全患者のリハビリにおける適切な運動負荷と注意点を徹底解説 お知らせ2025-03-19デイケアと訪問リハビリは併用できる?併用の可否と注意点を解説

お知らせ2025-03-19デイケアと訪問リハビリは併用できる?併用の可否と注意点を解説